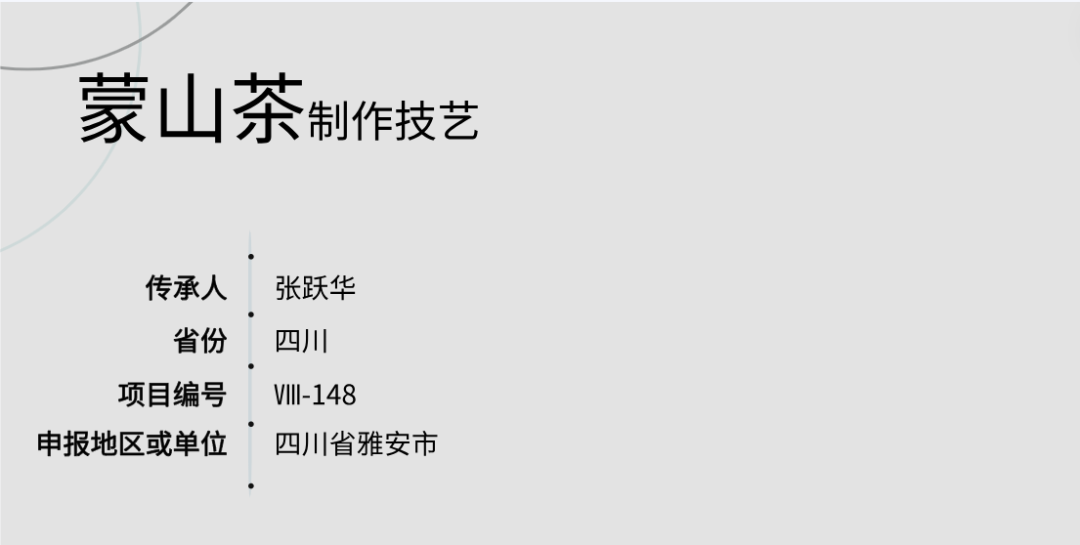

文化和旅游部官网公布了第六批国家级非物质文化遗产代表性传承人名单。经过官方审评和社会公示,此次全国共有942人入选。

在这份名单中,与茶有关的项目集中在传统技艺、民俗两个门类中。其中茶叶制作技艺代表性传承人有17人,茶俗也有2人。

这些“国家级非遗大师”,无一不是茶圈赫赫有名的专家,他们数十年如一日扎根茶行业,对整个中国茶的积极作用是难以估量。下面,就让我们一起,他们是谁,看看他们对茶行业的卓绝贡献。(排名不分先后,按项目编号介绍)

王顺明,1974年起于茶厂工作,从事茶叶栽培、制作、审评30余年,可以说跟茶叶打了一辈子的交道。他见证了大红袍母树的停采以及武夷岩茶国家标准的出台。从制作、栽培、审评到教学,他一辈子的工作都和茶叶紧密相连。即便退休了,到了采茶季,他仍会下车间,熬通宵,手把手教徒弟制茶。

从傅天龙高祖父开始,他家就在福州市仓山区城山顶制作茉莉花茶。受到祖辈的影响,傅天龙自幼深得福州茉莉花茶传统窨制工艺的精髓。傅天龙不仅坚持用古法制作,还继承与总结出了一套传统茉莉花茶窨制工艺,即人工采摘的茶青经杀青、揉捻、烘焙等工艺加工成毛茶,再经过平、抖、瞠、拜、烘、窨、提等七道工序,最后加工成优质茉莉花茶。

王德星,福州人,生于制茶世家。1905年,王德星的曾祖父王仲串在福州中亭街60号创立“大经茶庄”,这便是闽榕茶业的前身。1980年,王德星进入福州市城门花茶总厂学习花茶窨制技术。他40余年专注福州茉莉花茶窨制技艺的研究,不仅专研出“闽榕118道茉莉花茶制作工艺”,还创新发明了“一种单瓣醇香茉莉花茶的窨制方法”,增加了茉莉花茶的表面香度。

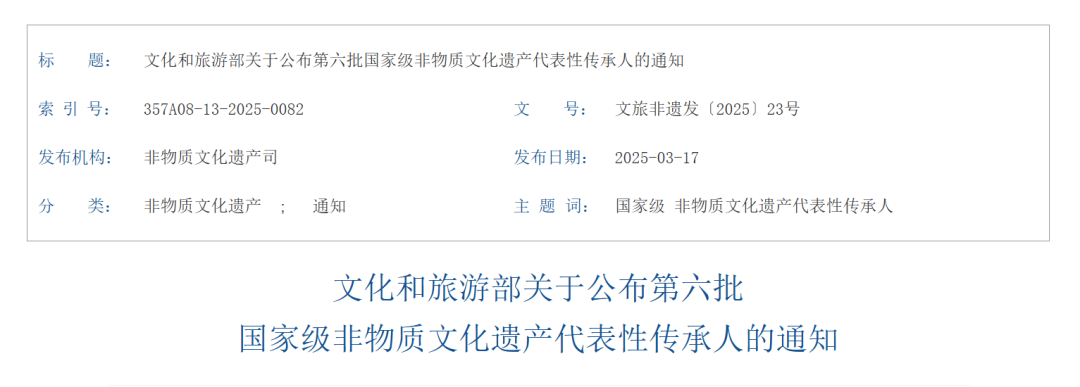

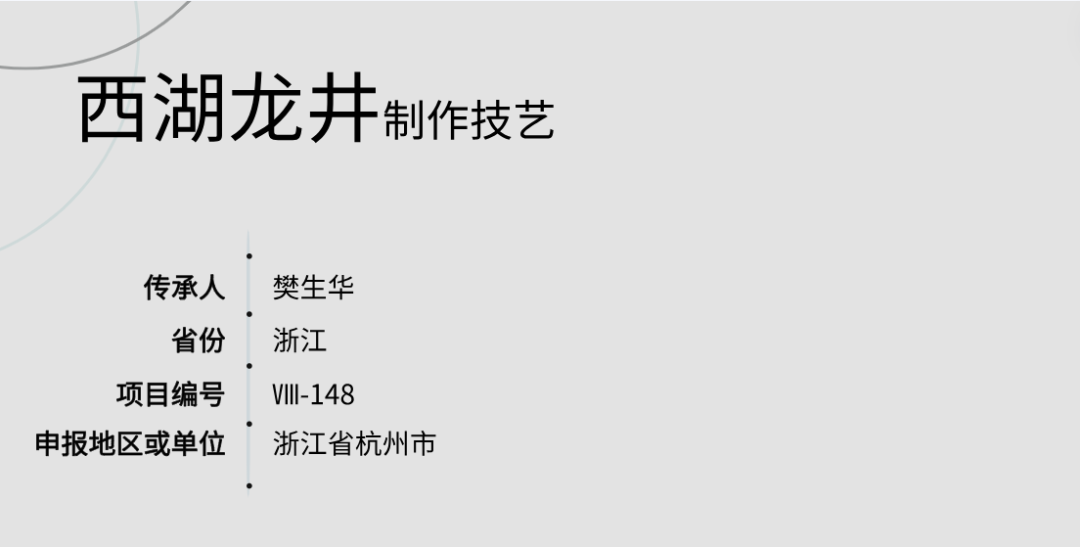

樊生华,出生于龙坞镇桐坞村,家乡是西湖龙井的原产地,祖辈代代以种茶制茶为生。樊生华从13岁就开始跟着家人学习炒茶,在多年的手艺历练中,练成了一双“铁砂掌”。他在秉承传统,深刻领悟传统技艺的基础上,创新出以太极理念为核心的心法、身法、手法三者融合的西湖龙井炒制技艺。樊大师先后获得“杭州工匠”“浙江工匠”“杭州市五一劳动奖章”等荣誉称号。

1994年,他开始学习雨花茶的制作技艺。30余年的苦练,孜孜不倦地学习专业知识,他更懂得如何激发茶叶里的 300 多种芳香物质,炒出最有南京味道的茶。2006年,陈盛峰看到龙井茶非遗的报道后,就开启了雨花茶的非遗之路:2010年雨花茶制作技艺成为玄武区区级非遗项目、2013年成为市级非遗项目、2015年成为省级非遗项目、2020年成为国家级非遗项目。

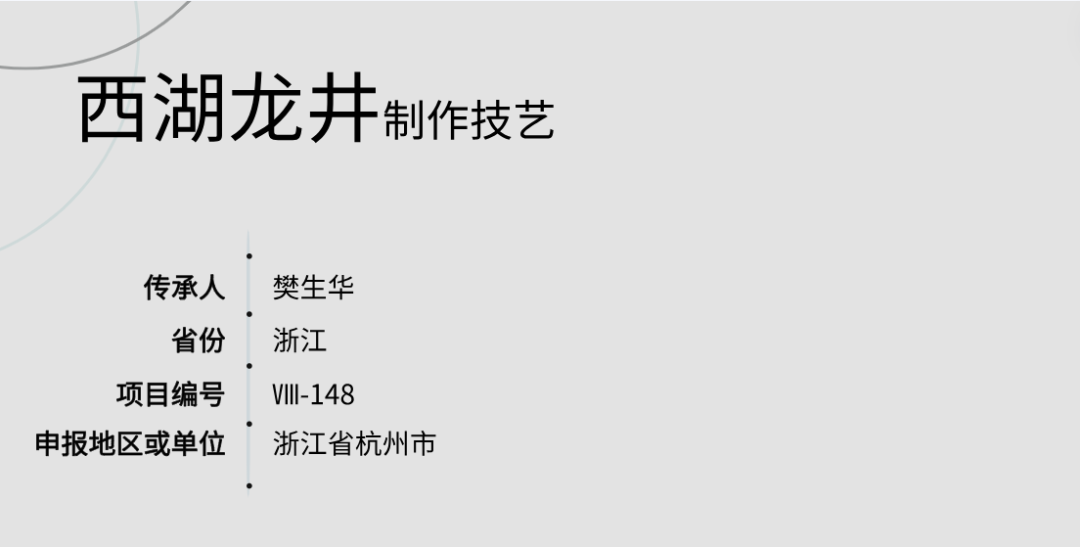

陈达有之父陈守斌,是安吉白茶业内有名的大师,也是国家级白茶手工炒制的代表性传承人。在父亲的熏陶下,陈达有16岁便学习安吉白茶制作技艺。三十多年的炒茶磨砺,陈达有对传统手工炒制白茶的掌控已游刃有余,看青叶知变化,不变的是白茶玉白、翠绿、莹薄、紧细、凤羽、鲜爽的色形味香。

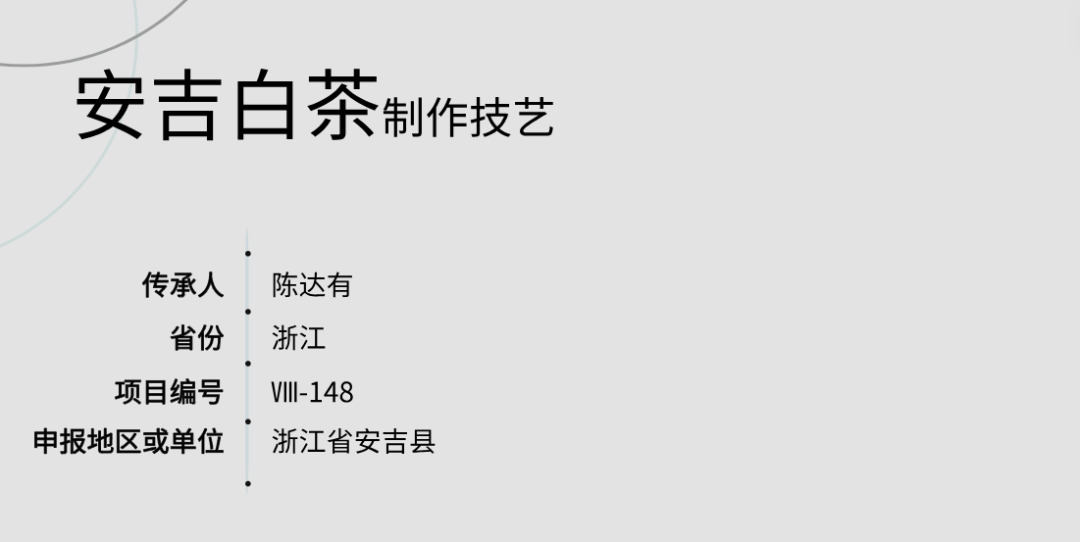

张跃华出生制茶世家,自幼随父亲学习蒙山茶传统制作技艺,是“张氏甘露”第五代传人。

在数十年的学习中,张跃华早已将蒙山茶传统制作技艺烂熟于心,包括原料选择、鲜叶摊晾、红锅杀青、三炒三揉、做型提毫、烘焙提香等数十道工序。他的作品跃华甘露、蒙顶黄芽在业界享有盛誉,多次入选重要接待活动的品赏茶品。

信阳毛尖,是中国绿茶中的翘楚,其创制于清末,属锅炒杀青的特种针形烘青绿茶,经摊青、生锅、熟锅、初烘、摊凉、复烘等工序制成。然而改革开放后,信阳毛尖名声不显,甚至许多信阳本地人都对它知之甚少。

刘文新是公认的信阳毛尖领头人之一,一直致力于高质量发展茶叶经济,助力当地乡村振兴,对信阳毛尖的复兴做出了不可忽视的贡献。

坦洋工夫红茶,三大闽红工夫之一。创制于清咸丰年间,以花果香闻名海外。林鸿浸淫坦洋工夫40余年,熟悉掌握茶树栽培,坦洋工夫初、精制及审评与检验技术。

在荣誉上,林鸿先后被评为福建“品牌茶人”、“闽茶之星”、“国茶工匠·制茶大师”等称号。

俞旦华,出生宁红世家,父亲俞道文一生致力于宁红茶传统工艺向现代化生产转化,编纂了《宁红茶制作工艺》。俞旦华十几岁就随父亲学制茶,1987年,他从安徽农学院茶业系毕业后回到家乡,踏上制茶路。至今已事茶40余载的俞旦华,一直致力于传承和保护宁红茶。他自立宁红品牌,坚持“轻萎凋、重揉捻、足发酵”的独到工艺,匠心制茶让修水宁红茶香飘国内外。

张兴裕,漳平南洋水仙茶第四代传承人。他从小跟着叔叔张旗生采茶、制茶,对水仙茶制作的每一道工序耳濡目染。后正式拜张旗为师,从此全身心投入到漳平水仙茶的制作和传承中。张兴裕在制茶过程中注重每一个细节,比如摇青、晒青等环节都有严格的要求和技巧。他推崇传统炭焙工艺,认为这种工艺能够赋予茶叶独特的香气和口感。他的制茶理念和技术在当地有着深远的影响,带动了周边许多农户共同致富。

李兴昌,彝族,云南首席技师,多次参加中国非物质文化遗产传统技艺大展系列活动以及各种制茶技艺大赛并取得优异成绩。代表作品《皇室龙团》“金瓜茶”荣获首届中国非物质文化遗产博览会金奖。300多年来,李兴昌家族世代都在宁洱县困鹿山下制作普洱贡茶。作为普洱·贡茶制作技艺的第八代传人,李兴昌的人生已经与茶园密不可分,从家族传承到推广技艺,从坚守传统到创新发展,他身体力行,让贡茶制作的古老手艺焕发出了新的生机。

1983年从安徽农业大学制茶专业毕业后,陈国风分配到下关茶厂,一干就是36年。进厂以后陈国风在师傅的带领下,对沱茶的制作全过程从原料、筛制、捡剔、拼配到压制有了一个全面的了解。

作为下关沱茶制作技艺的传承人,陈国风在质量、销售等方面进行了创新管理。在组织加工的过程中采取“细茶精制,粗茶细制,精提净取”的原则,形成了风格独特的加工工艺。

明清时,来自湖广的茶叶,运到泾阳(今咸阳市泾阳县)压制成砖后,再销往西北边地,就此诞生了“茯茶”。茯茶之名,一因其是在夏季伏天加工制作,二是其香气和作用又类似茯苓。贾根社出自制茶世家,立志赓续咸阳茯茶的辉煌。他组织大量人才对制茶技艺、制茶古物、文物、文化等要素进行了全面的收集、整理和研究,经过多年的艰苦努力,2005年成功试制第一批茯茶,从此,咸阳茯茶再次登上历史的舞台!

长盛川,是清代有名的茶庄。从福建武夷山、湖南安化、湖北蒲圻等地区采购回茶叶,压制成青砖茶(砖面有“川”字标记)在当地销售一小部分,大部分运往蒙古、中亚俄罗斯进行交易。抗战时期,鄂南长盛川茶庄毁于战火,宜昌长盛川茶庄店面虽然被毁,但其生产依旧持续。20世纪80年代,何氏开始着手在宜昌恢复青砖茶传统制作工艺。

2013年,第19代传承人何建刚在名优茶产区——宜昌创立青砖茶研究所,扩建生产基地、茶叶基地,采用传统工艺、现代工艺相结合的活态传承模式传承,并振兴黑茶制作技艺(长盛川青砖茶制作技艺)。

“世界白茶在中国,中国白茶在福鼎”,作为中国白茶之乡,福鼎人才辈出!中国茶叶流通协会副会长、制茶高级工程师林振传便是当中之一。

在上个世纪末,福鼎白茶名声不显,甚至白茶在市场占比也微乎其微。正是有林振传等一代白茶人的努力,打开了白茶辉煌局面。

德昂族的“酸茶”,又称湿茶,是采摘当地大叶种新鲜茶叶密封在竹筒里发酵后制成,古法纯手工制作,茶味酸涩,苦后回甘,有独特的酸奶酪的香味,具有解暑清热、消食的作用。

杨腊三,德昂族,打8岁起,杨腊三便跟着祖父学起了制作酸茶,从采茶、洗茶、晒茶,到蒸茶、舂茶、再到发酵、压型的全过程,他都参与其中。

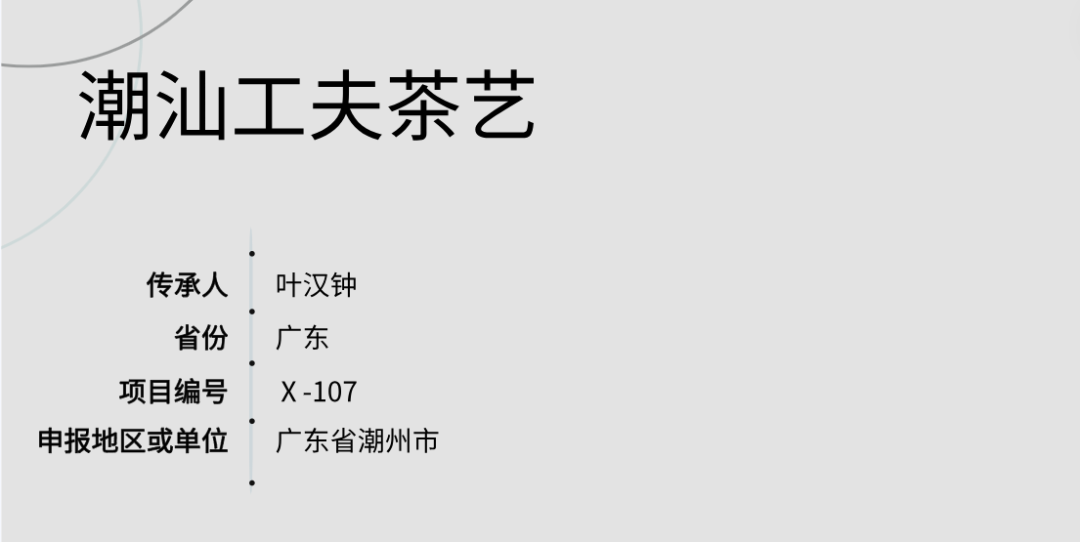

潮州工夫茶艺是流传于广东省潮汕地区的一种茶叶冲泡技艺,具有唐宋之遗风。它不仅是潮汕人的一种民俗生活方式,也成为越来越多广东人喜欢的饮茶形式。

叶汉钟在潮州工夫茶的传承与发展中,坚守了三十多年。编写了中国名优茶系列丛书《凤凰单丛》,并通过不停学习最终成为首批国家职业一级评茶技师,也成了非遗传承人。

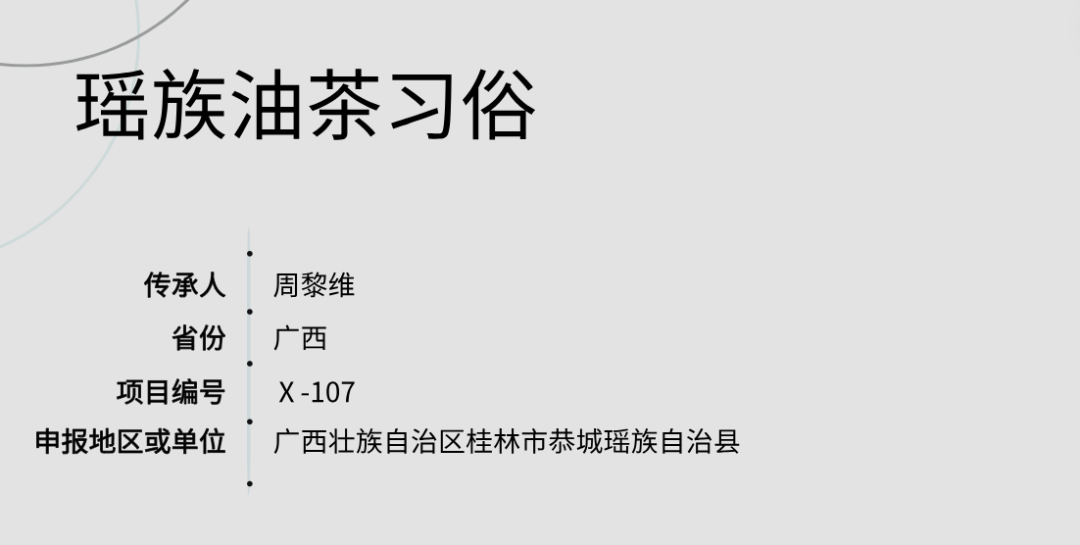

瑶族油茶被誉为“中国咖啡”,由古代药饮、粥茶、煎茶、煮茶衍变而来。油茶的茶俗、茶礼贯穿了瑶族人的一生,待人待客,婚丧嫁娶都离不开打油茶。周黎维是瑶族油茶的知名传承人,其深知以大叶绿茶为主料的油茶特色在于“打”,在传承过程中不断提升打油茶技艺,并致力于让风味独特的油茶走向国际。